为了激发学生对自我认知的兴趣,促进跨学科融合,11月4日下午4点05分,通识教学部《幸福课》课程主讲教师黄晓艳与艺术传媒学院《播音与表演基础》课程主讲教师刘思雨在天空书院504进行了主题为“认识自我:表演中的自我与他者”的双师授课活动,旨在通过结合心理学相关理论与艺术表演实践,引导学生更好地了解自我,从而增强个人表达能力,提升舞台表现力,呈现出更加动人、真实的艺术作品。

课程开始,黄老师播放了经典国产情景喜剧《武林外传》第二十九回“吕圣人智斗姬无命”的精彩片段。这段视频幽默风趣的剧情不仅赢得了现场阵阵笑声,还巧妙地引发了同学们对“我是谁”这一哲学命题的好奇与思考。在观看完视频后,黄老师也邀请同学分享了他们的感受。有同学认为,自我认识不仅是对自己外在特征如年龄、外貌的了解,更是对自己情感、价值观的深入探索;也有同学提到,与他人的良好互动是完善自我、增进自我认知的重要途径之一。黄老师对此给予了高度评价,随后,便进入课程主题。

黄老师在讲解到人类自我意识发展的两个飞跃期时,通过阿姆斯特丹的“点红实验”让同学们了解到自我意识的首次萌发在婴儿2岁左右;而在介绍自我意识发展的第二个飞跃期——青春期时,黄老师要求同学们通过情景表演的方式演绎初中生内心活动和外在表现的强烈反差,在此过程中,刘老师还从播音与表演的角度对脚本进行了细致的指导,她强调,在表演中不仅要准确传达角色的情绪变化,还要通过声音、肢体语言和面部表情等多维度展现角色的内心世界。

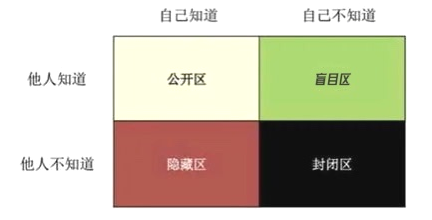

接下来,黄老师通过图片的形式为大家呈现了美国心理学家乔瑟夫和哈里提出的“乔哈里视窗”,该理论也称为“自我意识的发现—反馈模型”,它依据人际传播双方对传播内容的熟悉程度,将人际沟通信息划分为四个区:公开区、盲目区、隐藏区和封闭区。同时,黄老师还强调该理论可以帮助我们更好地理解自我与他者之间的关系,增强信息沟通和团队协作。

课程最后,两位老师还特别设置了答疑环节,让学生们就本次课程内容进行自由提问。学生们纷纷举手,积极参与。有的同学提出了关于如何在表演中更好地平衡自我表达与角色塑造的问题,对此,刘老师强调了深入研究和理解角色背景的重要性,可以通过写人物小传等方式来增强与角色的共鸣;还有同学则对心理学在表演中的应用表示好奇,特别是如何运用心理学技巧来增强表演的真实感和感染力,针对该问题,黄老师介绍了情绪调节、心理暗示等方法,并鼓励学生们在日常生活中也要培养自我反思的习惯,以便在表演中更加灵活运用。

此次双师授课,使得心理学与表演专业知识相互渗透、相互补充,展示了跨学科融合的独特魅力,还为学生们提供了更为全面、深入的学习体验。在课堂上,学生们积极参与讨论和互动,不仅加深了对自我的认识,还学会了如何在表演中展现真实的自我,同时与他者建立良好的互动关系。

学生心得:

本次由黄老师和刘老师共同带来的双师授课打开了我对心理学与艺术表演的认识大门。其中,感受最深的是心理学与表演学的无缝衔接。同学们的情景表演加上两位老师的理论解释,让我看到了表演不仅仅是外在形式的展现,更是内在心理活动的外化。心理学的知识可以帮助我们更深层次地理解角色,而表演实践则让我们在实践中验证和应用心理学理论,同时,这种跨学科的教学方式也极大地丰富了我们的学习体验。

——2023级广播电视编导何鑫坪

这是我第一次在课堂上体验心理学与艺术表演的结合,让我对艺术与生活的关系有了更深刻的理解。黄老师关于乔哈里视窗模型的讲解,让我意识到,艺术不仅仅是娱乐和审美,更是对人性、社会、情感等深层次问题的探索和表达。同时,我们每个人都应该学会如何在日常生活中运用所学的心理学和表演学的有关知识,使自己的生活更加丰富多彩。

——2023级广播电视编导周俊宇

撰稿:黄晓艳

摄图:周俊宇

通识教学部供稿