历史的长河中,数据记录着时代的脉搏。在数字技术日益发展的今天,如何运用先进工具解读历史,成为了一个新的课题。为了让学生们能够掌握现代数据分析工具的应用,将纷繁复杂的文献数据变得直观易懂,并参与实际操作,实现理论与实践相结合。10月21日晚,通识教学部《钓鱼城与世界中古历史》课程主讲教师朱芸蒙邀请数字经济与信息管理学院教师王瑜,特地选择在机房3302教室围绕《宋代人口与数据可视化处理——数字化历史的新发展》这一主题,展开了一场别开生面的双师授课。

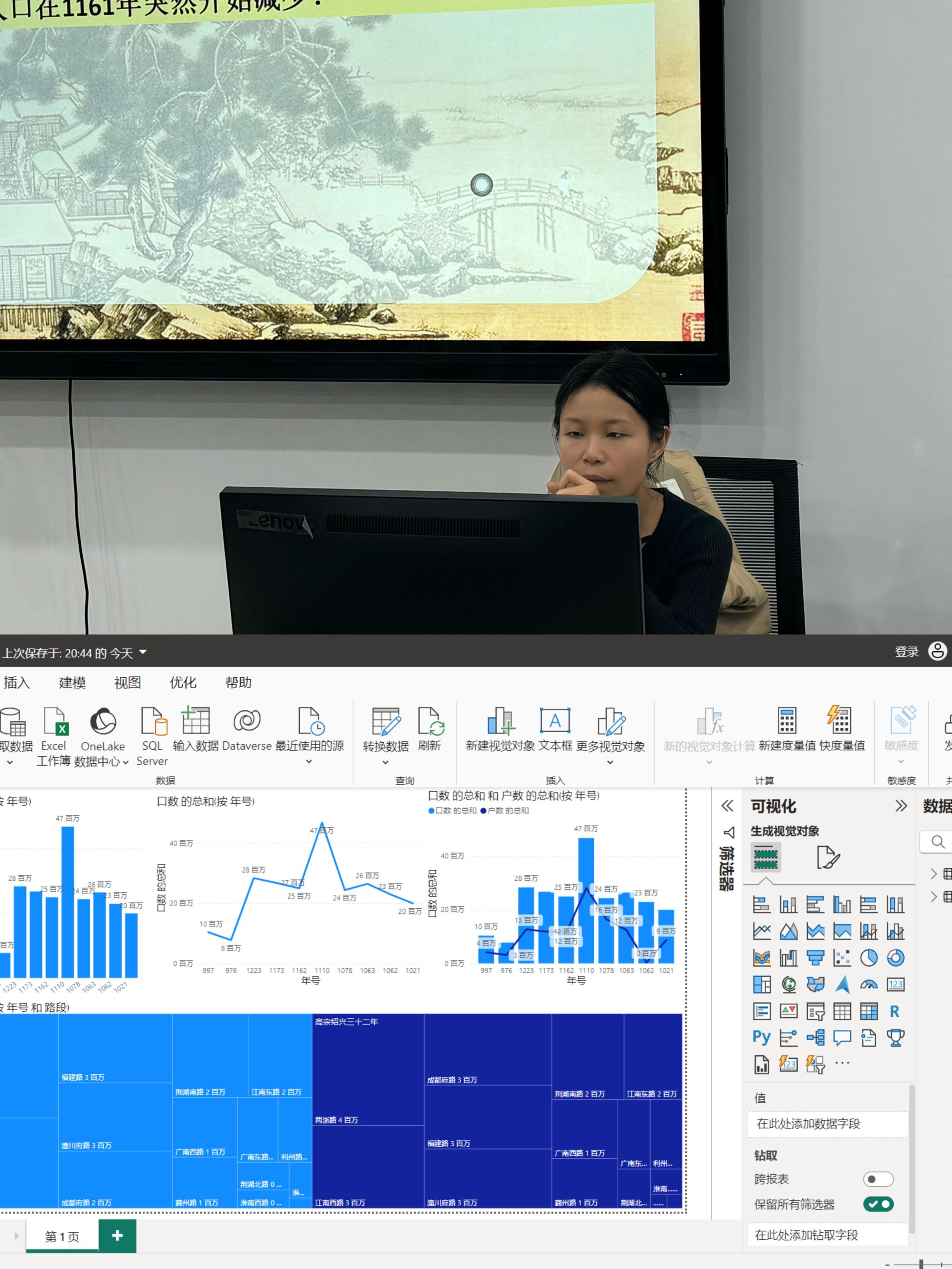

课程伊始,朱老师首先介绍了唐宋时期的人口变迁背景,提供了详细的宋代人口统计数据,包括各时期的户数与口数。她指出:“通过这些数据,我们可以窥见当时社会的政治、经济乃至文化状况”。在此基础上朱老师提出疑问:“这么纷繁的历史材料我们该如何让它变得更易理解更加直观”。王瑜老师介绍专业的数据处理软件Microsoft Power BI,她提出当今历史数据的动态化、信息化是历史发展的新需求,也是让大家直观理解历史变化的新途径。为了让同学们能够实际学会历史信息的数据化处理,王老师为同学们演示了如何创建不同的图表类型,比如条形图、折线图、饼图等,以便直观展示人口变化趋势。她耐心地解释了每一步的操作逻辑,确保学生能够理解为何选择特定的图表类型来呈现数据。当同学们开始自己动手绘制图表时,王老师在教室里来回走动,随时解答疑问,并提供个性化的指导建议。

随着每位同学亲手绘制的图表逐一呈现,朱老师提出了关键性的问题:“为什么在徽宗大观四年(1161年),宋代的人口达到了峰值之后便开始下降?”学生们纷纷结合图表分析了战争、经济等多重因素对人口数量的影响,同时也探讨了自然灾害和疾病在其中可能扮演的角色。在此基础上朱老师继续引导大家关注人口密度与地理环境的关系,以及农业生产力水平的变化对人口增长的制约作用。紧接着,朱老师进一步提问:“历史学家通常认为古代一户有五口人,但在实际史料中,户数与口数的比例却是2:1,这是为什么呢?”通过小组讨论,学生们发现,这可能是因为当时的人口统计主要记录的是男性成员,而且存在不少未登记的‘黑户’。此外,还有可能是由于家庭结构的变化、生育率的波动以及死亡率等因素共同作用的结果。

在对宋代人口动态有了初步了解之后,朱老师提供了高宗绍兴、孝宗隆兴等年间的全国各地区人口数据。这些数据不仅包括了各地的人口总数,还包括了户数、口数等更为细致的指标。在王老师的指导下,同学们利用Power BI的交互式特性,调整图表的时间轴,观察各个时期人口的变化,注意到川峡四路在多个时期内都保持了较高的人口增长率,通过对川峡四路的自然环境、农业生产条件以及社会稳定性的综合分析,同学们得出了结论:川峡四路之所以在宋代人口排名靠前,究其原因在于该地区远离战乱中心,且官府剥削相对较少,同时自然环境优越,适合农耕,这为人口的增长提供了良好的物质基础。此外,朱老师还引导学生们对比了川峡四路与其他地区的情况,分析了为什么有些地区在某些时期人口会出现急剧下降的现象。通过这样的对比分析,学生们更加深入地理解了影响人口变动的各种因素,如战争、灾害、经济政策等。

此次双师授课,不仅让学生们亲身体验到数据可视化对于历史研究的重要意义,还让他们掌握了利用现代信息技术处理历史资料的方法。学生们纷纷表示,这样的跨学科教学模式极大丰富了他们对历史的认知,帮助他们在理解历史的同时,也能运用科技手段挖掘历史背后的故事。

在课程接近尾声时,两位老师分别对本次双师授课进行总结,朱老师表示:“今天我们的课程,不仅是关于历史数据的分析,更是一次对历史认知方法的探索。通过今天的实践,我们看到了数据可视化工具如何帮助我们更清晰地看到历史的脉络,同时,也让大家体验到了团队协作解决问题的乐趣。历史不再是枯燥的文字,而是活生生的社会发展轨迹。”

王瑜老师针对两个专业的合作授课效果说道:“这次的合作授课让我意识到,历史学与信息管理学之间存在着巨大的交集。通过数据分析工具,我们能够更深入地理解历史数据背后的意义,这对于培养学生的综合能力至关重要。未来,我们将继续探索更多交叉学科的教学模式,为学生提供更多元化的学习体验。”

撰稿:朱芸蒙

摄图:李俊儒、朱芸蒙

(通识教学部供稿)