11月25日晚,通识教学部《中国近代经济地理》课程主讲教师单旭燕老师与通信工程学院《电信工程项目管理》课程主讲教师罗菊老师,联合开展了一堂主题为“新质生产力视角下的粤港澳大湾区人才需求”的双师授课。此次双师授课围绕粤港澳大湾区的国际局势适应性、发展现状、未来产业发展以及学生专业定位下的产业需求和人才匹配等角度,旨在通过结合学生专业、学校定位、粤港澳的发展现状,引导学生更好地了解自我,明确职业发展方向,为未来的就业市场做好准备。

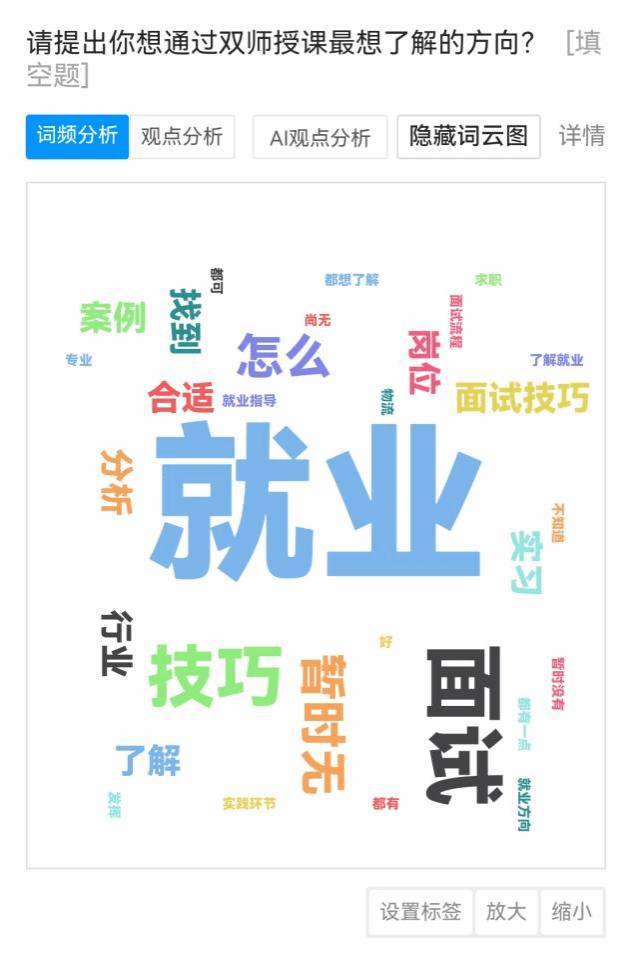

为了更好地聚焦学生兴趣,两位老师进行了详细的调研。通过问卷调查和面对面交流的方式,了解学生在就业方面的兴趣点和关注点,确保授课内容能够切实满足学生的需求。根据调研结果,她们精心准备了一系列案例和互动环节,旨在提升学生的参与感和学习效果。

单旭燕老师首先从《中国近代经济地理》的角度,详细介绍了粤港澳大湾区的发展历程和当前地位。她通过丰富的历史资料和案例分析,为学生们展示了大湾区作为国家战略的重要性和其在国家发展中的独特地位。单老师强调:“粤港澳大湾区不仅是一个地理概念,它更是一个经济、文化和科技创新的交汇点,对于国家的发展具有不可替代的作用。”

在国际局势不断变化的背景下,粤港澳大湾区作为国家战略,正积极构建新发展格局的战略支点。大湾区不仅是地理意义上的交汇点,也是国内国际双循环的重要枢纽。罗老师提到:“粤港澳大湾区的高质量发展,以加快国际科创中心建设为引领,带动科创和产业协同发展。大湾区正在加快综合性国家科学中心建设,深化科技体制机制创新,汇聚三地优势突破重点领域关键核心技术。”同时,以建设“数字湾区”为抓手,推动产业数字化升级,加快发展数字贸易,为学生提供了广阔的职业发展平台和机遇。在讨论未来产业发展时,罗老师强调:“广东将发展未来电子信息、未来健康产业、未来新材料等十大产业集群,抢抓新风口、冲刺新赛道。”这为学生们提供了明确的职业规划方向,同时也提出了对人才的新要求。

结合学生专业定位,罗老师分析了产业需求和人才匹配的重要性。她指出:“产才融合是指人才与产业深度融合,优秀人才助力产业升级,产业发展吸引人才汇聚的一种发展模式。”一个地区产才融合的优势在于能够实现人才与产业的双向互动,这为学生们提供了明确的职业规划方向。

在互动环节,两位老师共同讨论了未来人才需求是否需要具备跨学科、跨专业的能力,以及是否需要高情商和强大的语言表达及社会调研能力。罗老师回应单老师的提问时表示:“是的,未来的人才必须具备这些能力。在快速变化的全球经济中,只有具备跨学科知识和高情商的人才,才能在竞争中占据优势,有效地推动项目和团队的发展。”同学们在听完两位老师的讲解和讨论后,纷纷表示认同。他们认为,这次双师授课不仅增进了对粤港澳大湾区的认识,也为他们的职业规划提供了宝贵的指导。学生们表示,将积极提升自己的跨学科能力,以适应未来职场的需求。

总结而言,这次双师授课是一次成功的教学尝试,它不仅增强了学生们的历史责任感,也激发了他们为国家的发展贡献力量的决心。通过这种跨学科、理论与实践相结合的教学模式,学生们的综合素质得到了显著提升,为他们的未来职业发展打下了坚实的基础。这次双师是一次有效的教学尝试,它不仅增强了学生们的历史责任感,也激发了他们为国家的发展贡献力量的决心。

附学生心得:

这次双师授课让我对粤港澳大湾区的背景和发展有了更进一步的认识。我意识到,作为中国重要的经济区域之一,大湾区为个人职业发展提供了一定的平台,并对人才提出了相应的要求。我认识到,在当今职场,单一技能可能不足以满足所有需求。因此,我计划通过跨学科学习,掌握多领域的知识和技能,以适应市场需求的变化。这可能涉及金融、科技、管理等领域的知识。除了专业知识,我也意识到沟通、团队合作、问题解决和终身学习等软技能的重要性。

——2022级工商管理人力陈寒

通过这次双师授课,我更加意识到在当前竞争激烈的环境中,提升个人竞争力的重要性。这意味着我们需要不断学习新知识、掌握多种技能,并在擅长的领域持续进步,以适应不断变化的工作环境。同时,通过对粤港澳大湾区这样的地区案例分析,我们能够更具体地理解在当前经济形势下如何规划个人发展方向,设定实际目标,为职业生涯的发展打下基础。总的来说,这次双师课堂不仅让我对粤港澳大湾区有了更深的了解,也为我个人的成长提供了实用的思路和方法。

——2023级财务管理叶景民

撰稿:单旭燕

摄图:单旭燕、罗菊、张继西

(通识教学部供稿)