看似遥远的古希腊思想,如何构成了我们的世界观?又能给予我们对当下生活怎样的关怀、反思与指引?2024年12月5日,外国语学院的武桐老师受邀来到了通识教学部张娴雅老师《苏格拉底、孔子所开创的世界》课堂,与同学们一起追溯语言的传承,共赏直击心灵的德国新古典主义与浪漫主义绘画,体会古希腊精神不朽的魅力和深远的影响。

我们对世界的看法从何而来?德国哲学家雅斯贝尔斯在1949年出版的《历史的起源与目标》中提出“轴心时代”这一概念。指出大约在公元前800年至公元前200年之间,尤其以公元前500年为高峰,在北纬30度上下地区,全球多个文明在相对独立的情况下涌现了许多伟大的精神导师,如中国的孔子、古希腊的苏格拉底与柏拉图,古印度的释迦牟尼和犹太教的先知等,他们同时开始探询人类根本性的问题,各自树立了最高目标,并产生了直至今天仍然构成我们思考范围的基本范畴。本次双师课堂旨在通过德国文化与艺术的视角,为学生提供一个管窥轴心时代思想塑造并指引我们反思现代世界观的实例。

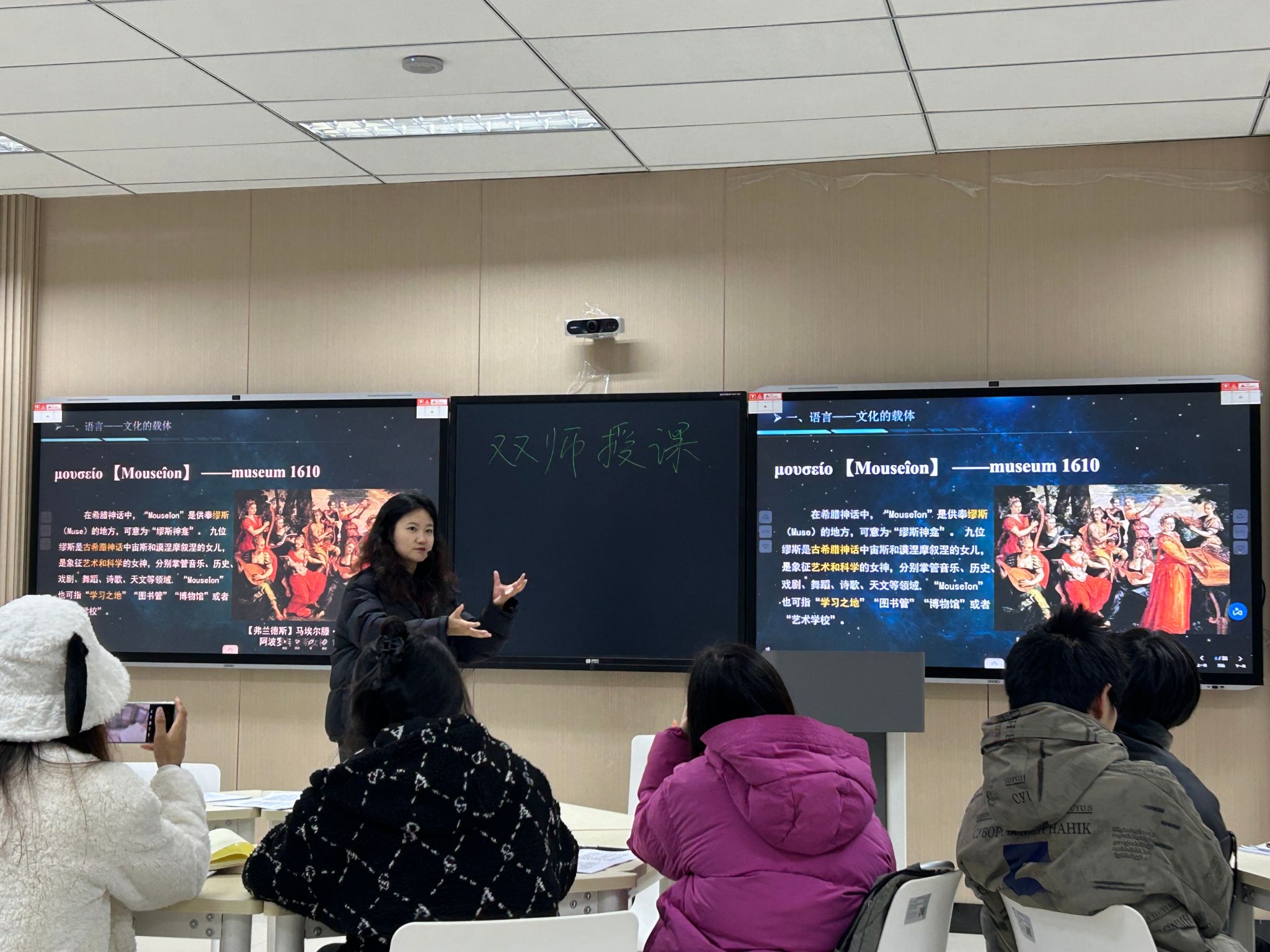

语言的边界就是思想的边界。武桐老师首先带领同学们追溯了日常生活中一些频繁使用的词汇的来源。“博物馆”一词源于古希腊语“μουσείο”,原义为缪斯女神的神龛,而缪斯女神的古希腊神话中象征艺术和科学女神,后于1610年经由拉丁语“Mouseîon”翻译为英文中的“museum”。作为现代政治共同价值的“民主”一词来源于古希腊语“δημοκρατία”,是“人民(公民)”和“统治(权威)”的合成词,后于1570年经由拉丁语“demokratía”翻译为英文中的“democracy”,五四运动期间的“德先生”指的便是它。如同亚里士多德所讲,民主的基本信念是“多数人的决定在很多时候优于少数人”,武桐老师结合公元前399年苏格拉底被雅典陪审法庭投票判处死刑一事,提出“民主制如何才能保障正义”这一问题,引发了同学们的思考。“photograph”技术建立在科学的发展之上,然而这个词也来源于古希腊语φωτογράφ,φωτο指light,光线,γράφω指to scratch、to scrape,即“挠、刮”,后来也指绘图,合起来的意思是“以光线绘图”,而“拍照”不就是用光线来进行绘图或记录影像的过程?

“automobile”(汽车)这个词的来源同样有趣,αὐτός(auto)源自希腊语,其本义为“自己”或“自身”,德尔菲的神谕“认识你自己”表明古希腊人已经有了“自我意识”和“自我认识”,这种哲学思想在语言中得到了体现,进入英语后,“auto”常用作词缀,形成了许多新的单词,如“autobiography(自传)”、“automatic(自动的)”和“autonomous(自治的)”等词,而“mobile”源自拉丁语,意为“可移动的”。张娴雅老师则分析了我们现在所使用的“辩证法(dialectic)”原义就是“对话”(διάλεκτος),它正是来源于苏格拉底通过理性对话来探讨明确定义、探索事物本质的实践。

同学们在跟读中体会着绝妙的比喻与意象,加深了对这些用词的理解,感受着语言、文化和科学之间的紧密联系。

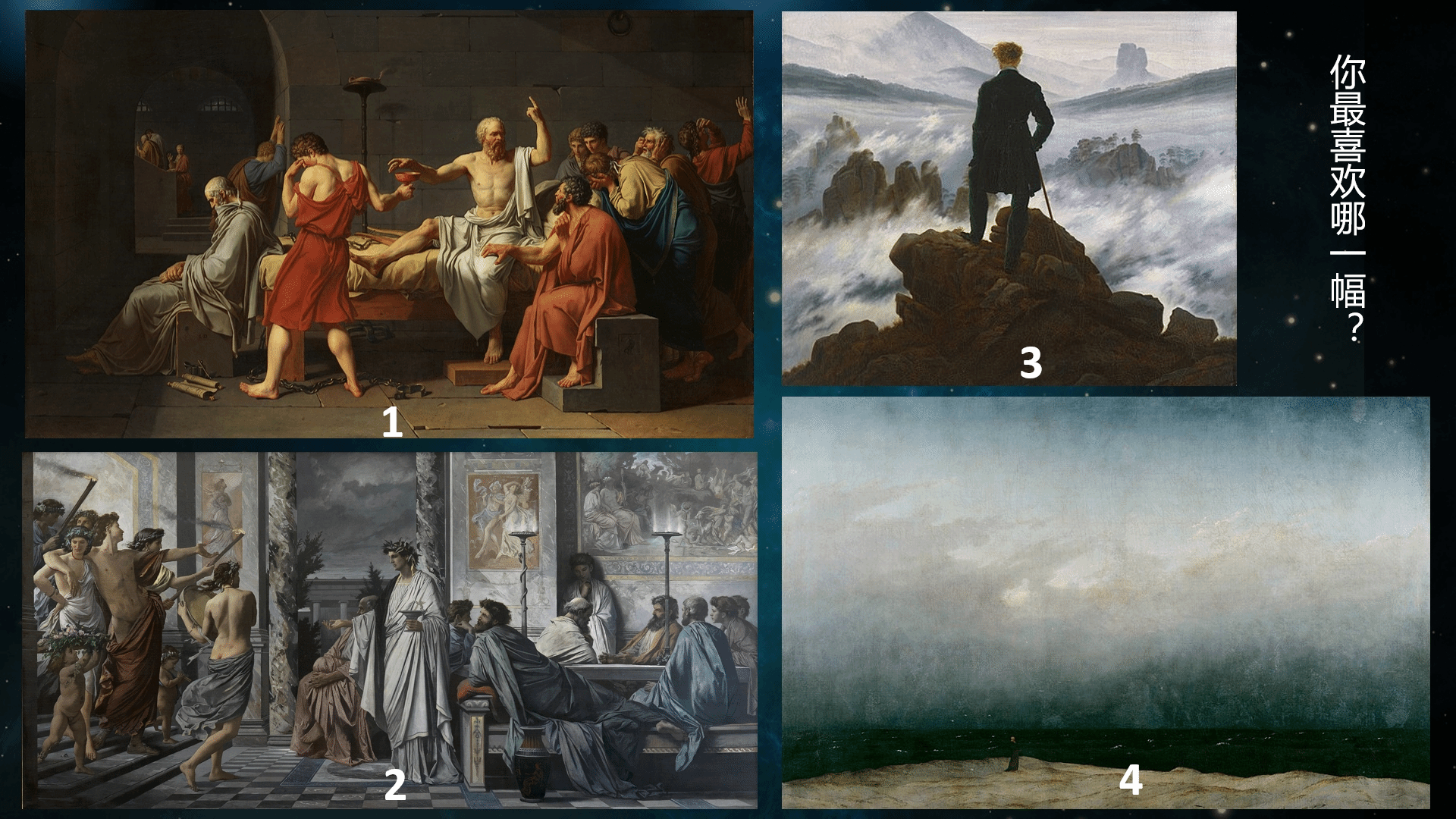

“请欣赏这四幅画,你最喜欢哪一幅或哪一幅让你最受触动?描述你最直观的感受。四幅19世纪德国绘画在智慧教室9106的每一块屏幕上显示出来。武桐老师不断提问,与学生一起从色彩、构图、人物、透视等角度全身心地感受艺术作品。

学生们能够感受到前两幅画与后两幅画明显归属于两种不同的流派,而普遍更喜欢后一种风格。他们描述道:第一幅画细腻、生动,让人感受到苏格拉底面对死亡的坦然、众人的震惊与愤怒,但又是沉稳而平静的;第三幅画渺小低矮的山峰、开阔的视野,给人以一览众山眼小的感觉,通透与雄心壮志、孤寂与放松并存;第四幅画幽静、朦胧、空旷、辽阔,海的对面神秘而美丽,如同浪潮,让人感到宏伟、敬畏、孤寂、吞没与人类的渺小……同学们的回答体现了深刻地感知能力、丰富的想象力以及时代的烙印。

图7

这些回答揭示出两个流派绘画的不同侧重点。前两幅绘画属于19世纪的新古典主义,武桐老师进一步通过阐述苏格拉底之死的背景与《会饮》篇的主题引导学生关注图中人物和故事。同学们意识到,这些绘画着重于场景的描绘,结构的平衡、和谐,画中人完美的形体表明这并不是对普通人的直接描摹,故事也着重展现古代重大事件和英雄人物,力图表现他们的悲壮、美丽。最后,她引用德国艺术史家温克尔曼的名言“高贵的单纯和静穆的伟大”来总结这一流派艺术的基本精神,并简单对比了柏林勃兰登堡门和雅典卫城这两种建筑以加深直观感受。

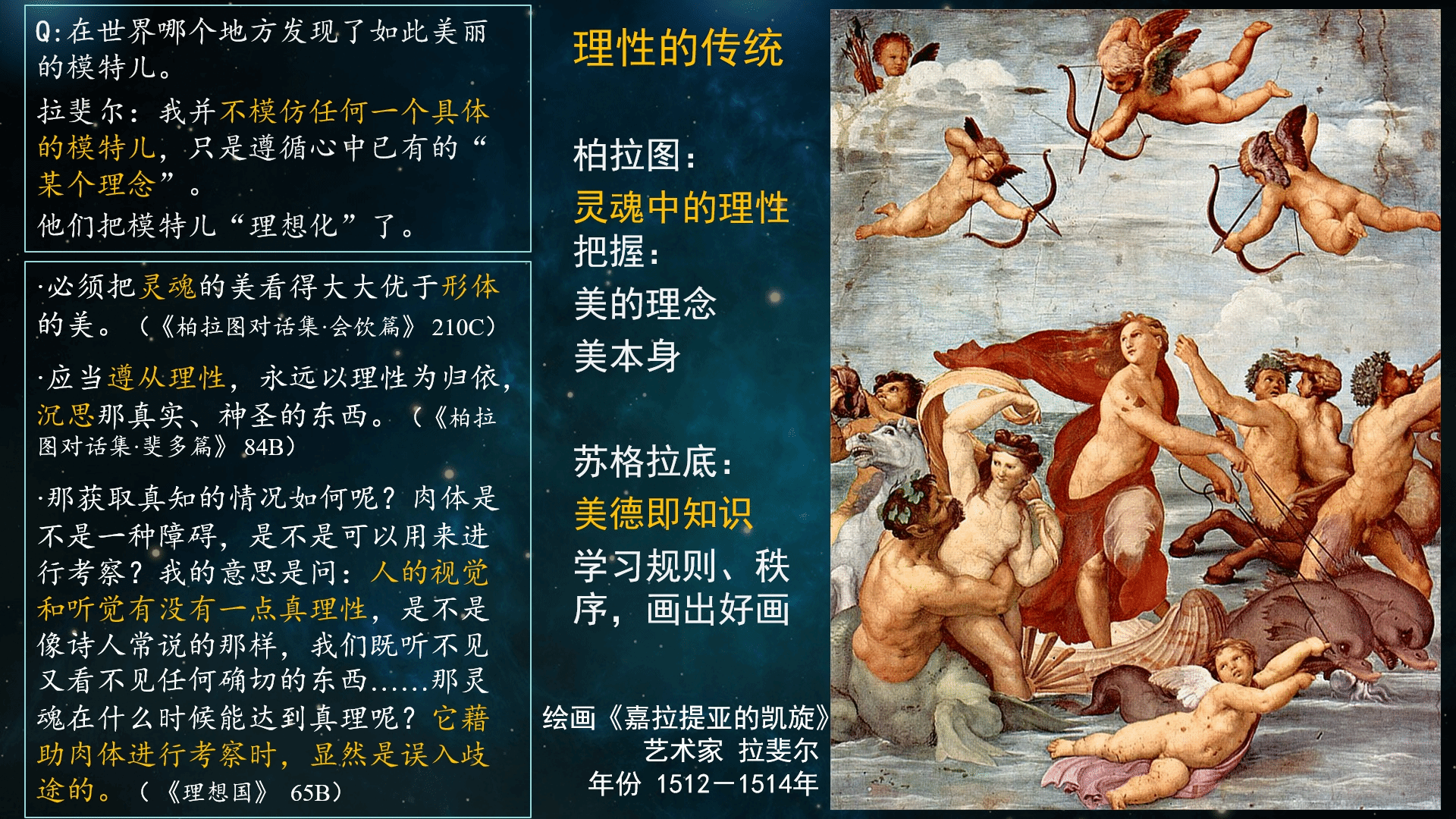

“这种观念正是源自柏拉图”,张娴雅老师引用《斐多篇》《会饮篇》的原文,指出新古典主义力图呈现的超越感官所见的完美,是在把自然“理想化”,它继承自柏拉图的理念论,认为艺术应该要“把握美本身”。那么我们如何才能理解、把握进而呈现这种“理想美”、“标准美”呢?仅仅通过观察、模仿够吗?同学们回答“需要思考、学习”,切中了柏拉图、苏格拉底所主张的理性把握真知的观念,而19世纪的德国哲学家尼采将之称为日神阿波罗的精神,象征着艺术的第一种冲动,代表光明与静观,意味着人们靠理性的能力把握美本身,按照理性所获得的关于美的知识和原则,在绘画中加以呈现。

那么第三幅与第四幅画为什么给人以这么不同的感受呢?武桐老师进一步引导同学们关注了第一视角、构图、对人物的刻画、风景在两种流派中的不同地位和作用等角度,思考了两种绘画风格的不同。后者便是19世纪浪漫主义绘画,同学们在其中感受到喷薄而出的情感,引发了极强的共鸣。武桐老师由此指出这一派艺术家着力于展现生命体验、表达个体情感、迷恋未知与潜意识领域的倾向。

张娴雅老师则分析道,古希腊从苏格拉底时代起,近代从笛卡尔起,理性主义雄踞哲学的中心;身体、感官、意志、情感等等被排斥,理性成为解决存在、知识、真理乃至世界观等重大问题的依据与准则。然而,人们最直接生命体验、情感、情绪等,它们流动着、变易着,生成着的,理性知识能把握它们吗?答案显然是否定的。在19世纪,当人们为理性力量、科学的蓬勃发展而欢欣鼓舞的时候,尼采便率先把握到过分强调理性与科学可能带来的危机,即人的意义、目的、生命的意义,都像理性把握的科学规律一样。“那人与钟表有什么区别?”武桐老师向同学们提问。“人生就被决定了”,有同学回答道,在这种情况下,人的价值与意义成为既定的、客观的、不可改变的,人生变得枯燥、乏味、没有生命力。因此,尼采主张人生原本的虚无,唯有凭借情感、意志、非理性的冲动去创造、去行动,才能为自己的人生创造一个意义。而这正源自古希腊的酒神精神,象征着艺术的第二种冲动。

精神家园在何处?轴心时代回望与指引

理性与情感,同学们不难感受它们之间的张力,是我们习以为常的思考自身、理解世界的范畴与方式。当讲到绘画《苏格拉底之死》画面左边远处是苏格拉底的妻子正在远去,象征着情感因素的退场时,2023级自动化1班的曾赛璇同学提问道:“图中把毒酒递给苏格拉底的男性也很悲伤,这里如何理解呢?”张娴雅老师说:“这位是苏格拉底最亲近的弟子之一克力同,他能理解苏格拉底的选择与对正义的坚守,但他还是很悲伤,这表示情感始终伴随着人。”“你看他仍然把毒酒递给了苏格拉底,表明他在理性与情感中做出了选择。”武桐老师就着画面做出进一步解释。

理性的传统传承已久,而紧随着叔本华、尼采,“身体”重回哲学的关注中,这启发了二十世纪的哲学思潮:存在主义、现象学、精神分析等等,它们又逐渐被介绍到中国构成了我们的“常识”的一部分,酒神的精神,在德国的狂欢节中也仍有充分的体现。

英国哲学家以赛亚·柏林在《浪漫主义的根源》中精辟地指出:“严整的科学秩序是毫不理会搅动人类灵魂深处的那些难题的。”“让我们内心纠结、痛苦的难题是什么?”两位老师和同学们一起,反观了我们当下的生活,结合生活被学习任务和工作占满、社交软件对我们的掌控、网络上“活人微死”“实体暖暖的”等表达,与人类学家项飙对人的“生命力”遭到捕获的分析,体会了我们心底对亲密、善好、正义、自由的渴求。

那么,“这是在教导我们应该不顾理性而只看重情感与冲动吗?”学生们也摇头。张娴雅老师最后总结道:浪漫主义告诉我们:过度的理性无法解释人类的全部。尼采发现了人的精神失落的问题,我们现在依然如是。他在西方文化的源头古希腊处,找到了日神与酒神的精神的结合,提醒我们去反思。“轴心”意义,在于构成我们的世界观,而回望先秦与古希腊,也许还能纠正文明的偏差,指引我们重建精神家园。

学生心得

这次双师授课的方式对我来说是一次截然不同的体验,让我们的课程氛围更活跃,同学也很积极投入,两位老师的配合讲解天衣无缝,就好像是只有一个老师在讲课一样,很流畅。两位老师会互相补充对方没有说到的或应该补充的细节,很喜欢这种授课方式,多多益善。

——2023级自动化2班 潘鑫

第一次体验双师授课,我深感其妙。两位老师各展所长、互补互助,使我受益匪浅。我体会到在哲学和语言交融的世界里,古希腊德语邂逅,形成独特魅力;体会到绘画和雕塑艺术蓬勃发展,其作品充满了人性的光辉与对自然的热爱。细腻的笔触、生动的色彩,不仅是对古典艺术的继承,更是大胆的创新。此外,我们还与老师同学尽情交流,分享对画的感悟,启发了思维,拓展了视野。

——2023级自动化1班 曾赛璇

这节课结合了语言、图文来讲解作为轴心时代的古希腊。课堂氛围轻松有趣,不仅让我了解到古希腊语言演变成如今的英语单词的过程,著名的绘画、建筑也让我记忆深刻,特别是绘画,细腻的笔触表现人的肌肉、形体美,一个个栩栩如生,仿佛就要从画中走出来。

——2022级数字媒体艺术4班 汤冬梅

通过本次的双师授课,我对轴心时代的人物有了更加深刻的了解,文艺复兴时期主要是对古希腊展开进行,人是理性的,但同时也是感性的,二者缺一不可,过渡的理性无法解释人类的全部。课堂上展示的四幅图,让我们感受到了艺术的魅力,每个人都有自己独特的见解。

——2023级自动化2班 秦颖

撰稿:张娴雅

摄图:邹莹、闫一菡、赵压丽

通识教学部供稿