为全面推进课程思政高质量建设,实现思政教育与通识教育的深度融合,3月10日下午两点,通识教学部双校区共同举办以“思想引领·铸魂逐梦”为主题的课程思政教学竞赛。通识教学部主任皮若兰、远景学院副院长李梦瑶、强杨,通识教学部副主任李娇、张艳担任评委,本次比赛由合川校区历史与艺术教研室承办,朱芸蒙老师担任主持,通识教学部全体教师观摩。

朱芸蒙老师解读了课程思政竞赛的重要意义,介绍了比赛规则与评分标准。本次比赛方式为12分钟现场教学展示和课堂教学设计。双校区参赛的青年教师们先后呈现了一幕幕精彩纷呈的课堂教学。

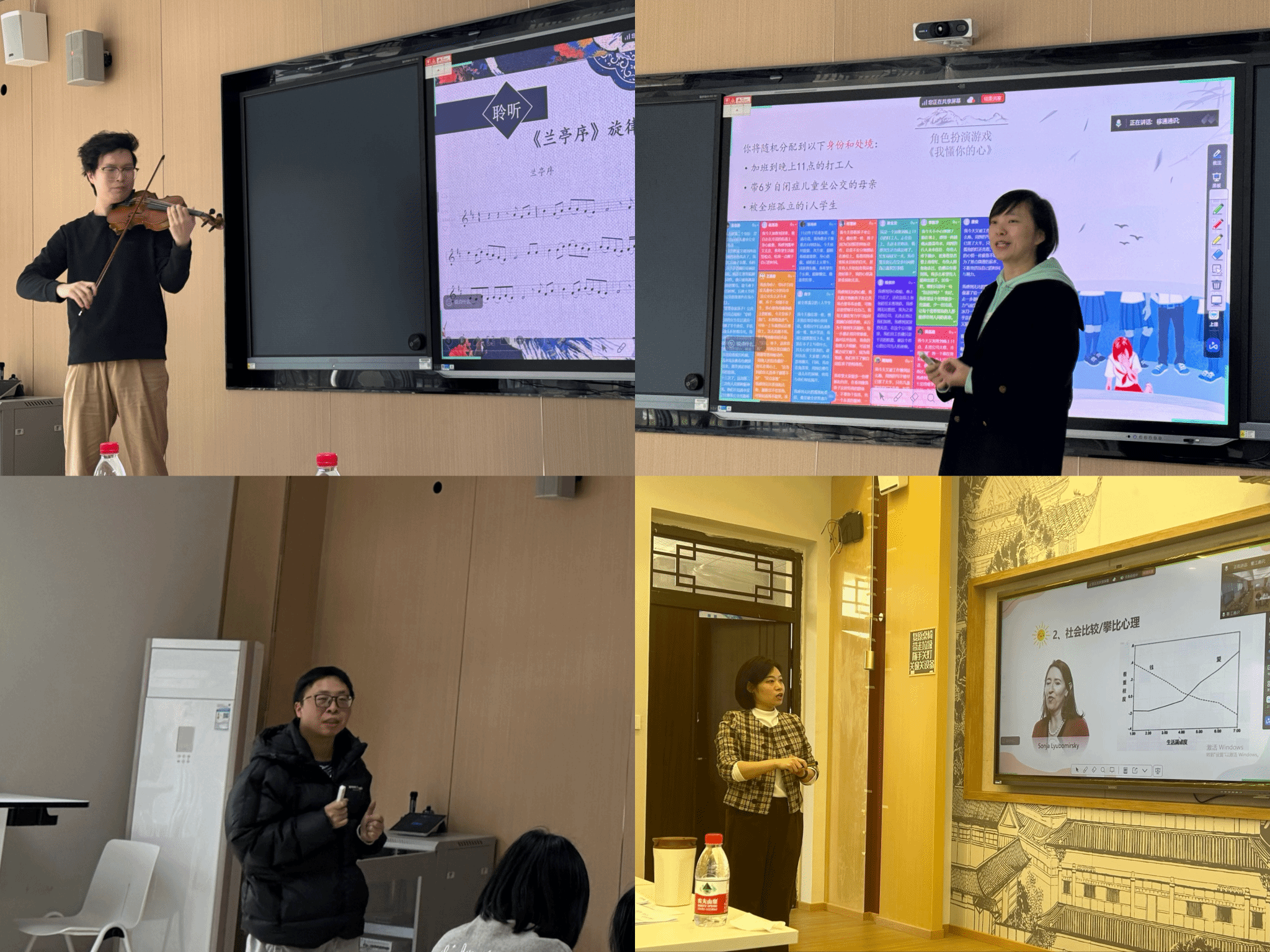

黄晓艳老师在其《幸福课》教学中,通过讲述大学生爱情故事,结合钱钟书与杨绛的价值观契合案例,引导学生绘制“爱情三角模型”,并围绕“门当户对是否重要”展开辩论,巧妙地将十八大倡导的家风建设理念融入其中。邵晓蓓老师的《音乐剧》课程聚焦革命题材剧目《风声》,通过角色刻画与情节分析,深刻诠释革命者的家国情怀,用艺术形式传递红色精神。向小雪老师在《生命科学中的伦理》课程中,采用“三个信封”的创意串联课程:第一个信封探讨基因编辑争议;第二个信封从粮食安全角度分析转基因技术;第三个信封结合医学应用,强调中国在全球技术监管中的责任担当,层层递进激发学生的辩证思考能力。

石权老师的《音乐剧》课程以经典剧目《梁祝》为切入点,通过小提琴与钢琴的即兴演奏,让学生感受到传统艺术的现代演绎魅力,强化文化自信;同时利用微课视频深化学生对传统文化保护的理解。张娴雅老师在《哲学的对话:孔子与苏格拉底》课程中,组织学生扮演不同社会角色,如“打工人”、“自闭症儿童母亲”,结合重庆山火救援和少年勇救公交车的真实案例,诠释孟子“恻隐之心”的当代价值,呼吁人文关怀。陈明波老师则借助AI工具“DeepSeek”搜索“大学生爱无能现象”,从个人情感和社会责任多维度剖析“爱的表现”,引导学生关注心理健康。涂杨杨老师的《幸福课》通过对比居民收入增长与抑郁症患病率数据,结合“伊斯特琳悖论”,理性探讨金钱与幸福的关系,强调精神富足的重要性。

赛后,评委老师们对参赛教师的表现进行了详细点评。李梦瑶老师指出:“课程思政需要更加紧密地联系社会现实,避免‘标签化’,建议以‘小课堂’映射‘大社会’,例如在传统文化教学中融入历史观教育”。皮若兰老师一方面总结了本次比赛各位选手们的表现,对其中瞄准社会热点问题、使用教学道具、尝试智慧化教学手段等做法提出表扬,也在比赛时间把握、PPT制作、选题的契合度、思政素材挖掘等方面剖析不足。另一方面,针对未来课程思政建设的要点,皮老师指出:“一是全面理解课程思政的概念,并发自内心考虑如何融入;二是在课程大纲中精准详细体现课程思政和教学知识点的融合;三是在课程设计上,创设情境,与学生进行充分的互动,不断促进学生课堂学习体验”。

本次课程思政教学竞赛不仅促进了教师之间的交流与学习,也为他们提供了一个展示教学风采的舞台。通过这样的活动,教师们能够更好地理解如何将社会主义核心价值观、家国情怀、科学精神等思政元素融入教学之中,打造有深度、有温度、有力度的课程。未来,通识教学部将继续深化课程思政教学改革,鼓励教师不断探索新的教学方法和技术手段,推动教育教学质量的持续提升。

撰稿:朱芸蒙

摄图:朱芸蒙、周密

(通识教学部供稿)