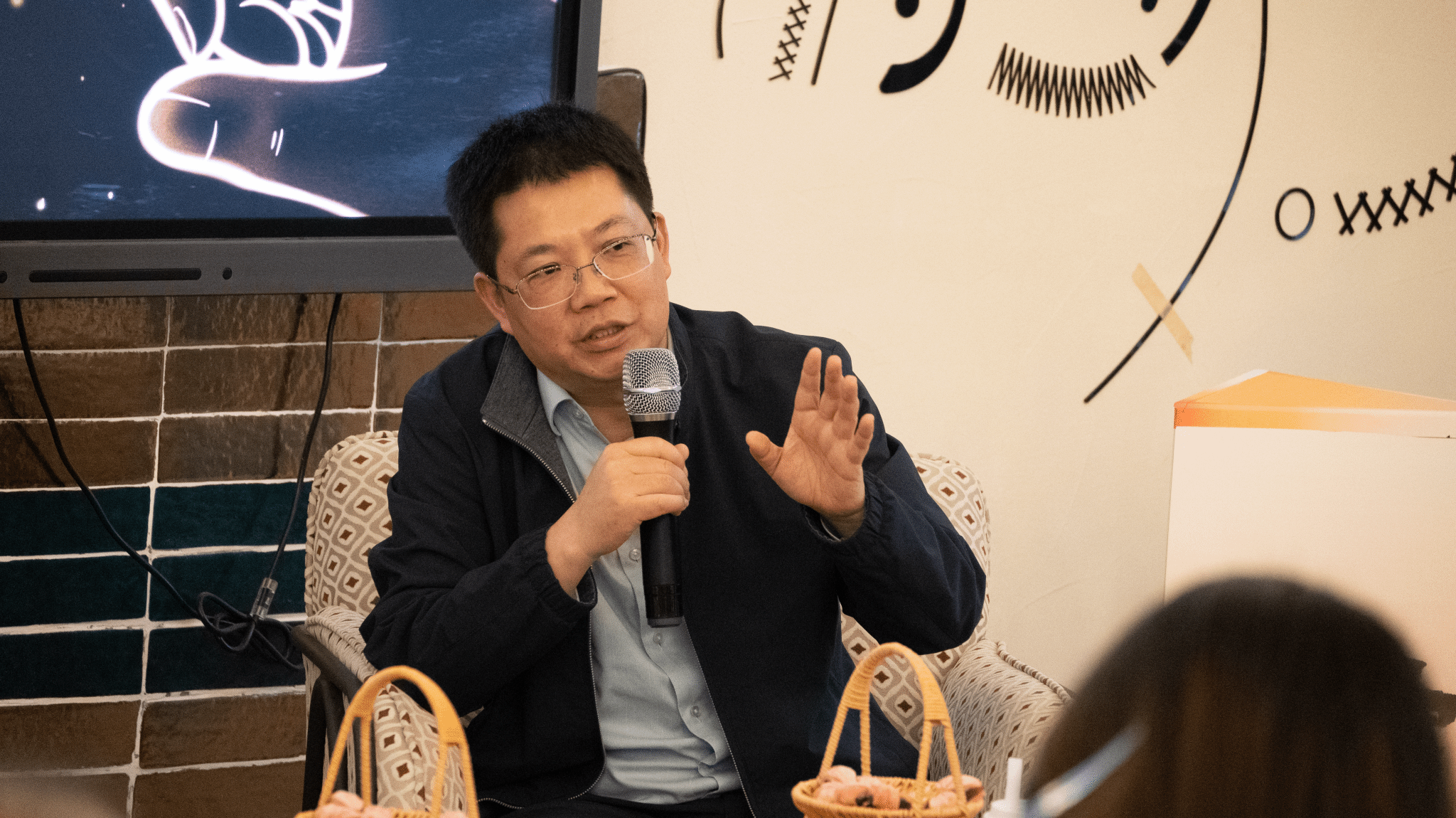

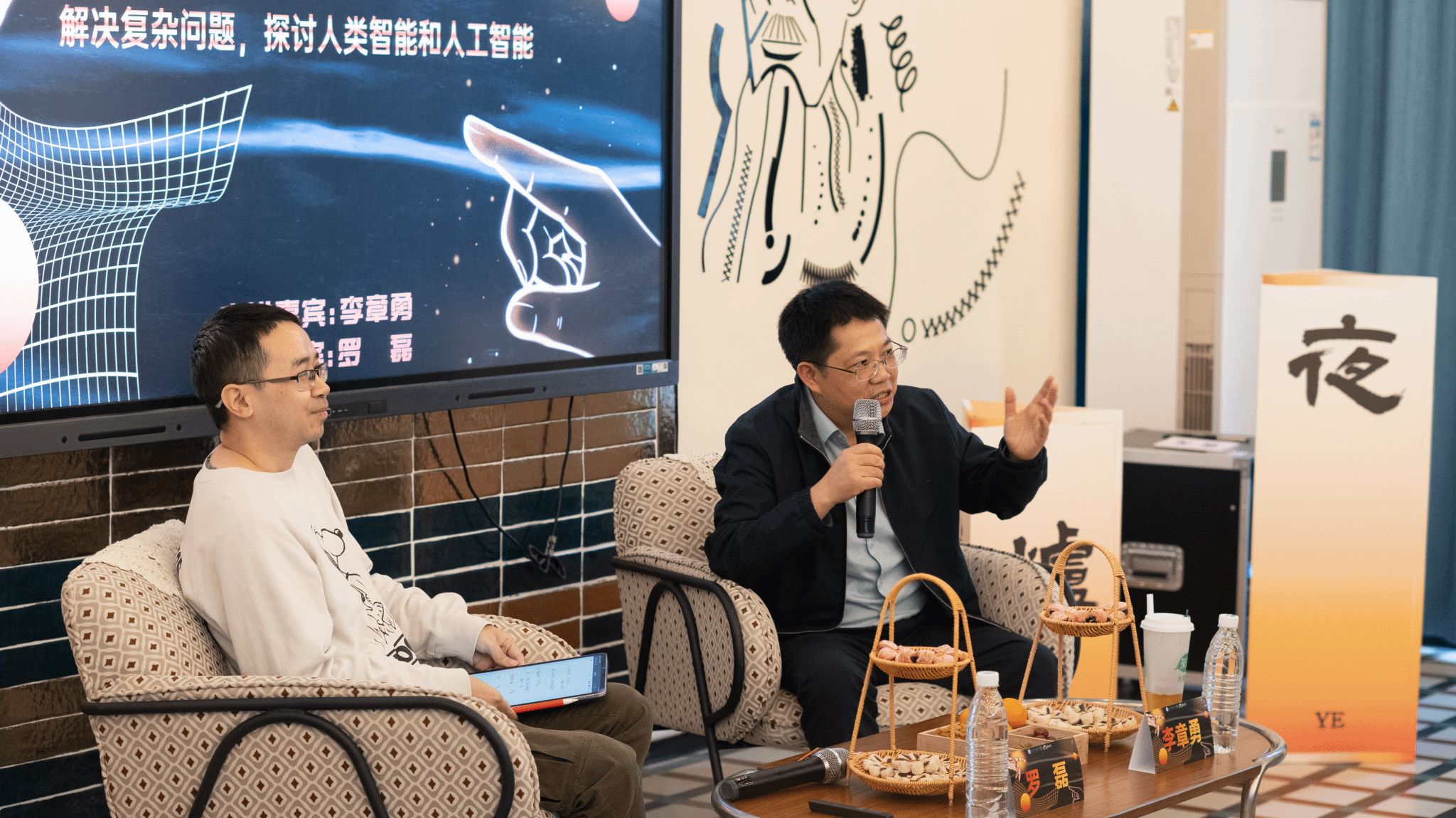

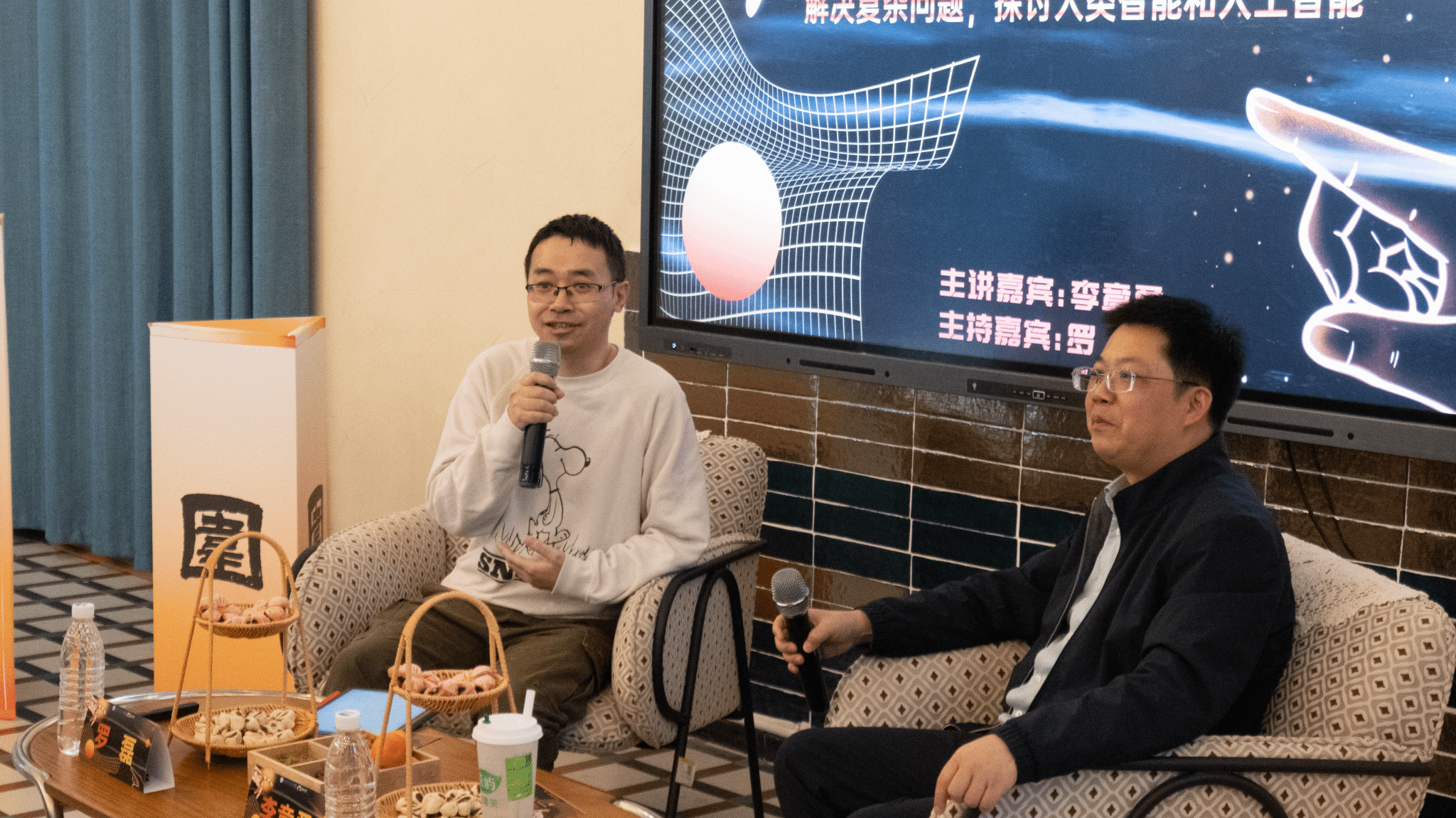

为进一步深化“四位一体双院制+特色课程”人才培养模式,为学生搭建高水平的跨学科交流互动平台,由重庆移通学院教务处、书院部主办,数理教学部、鱼城书院承办的合川校区第三十一期书院围炉夜话于11月6日在天空书院陀思妥耶夫斯基书店顺利开展。活动邀请现任重庆邮电大学副校长、重庆市学术技术带头人、博士生导师——李章勇教授作为主讲嘉宾,以健康信息领域的复杂问题案例入手,通俗阐述基于相变的学术思想,与通识教学部人文教研室罗磊主任对比讨论人类智能和人工智能,启发新一代机器学习和类脑智能。

活动伊始,李教授由浅入深地讲述了近五年来通信技术的发展情况,并以“你认为五年后的世界是什么样的”作为提问,带领同学们展开人类智能和人工智能问题的探讨。李教授深入分析了通信技术发展历程,分享5G技术的广泛应用。同时,对于6G技术如何结合人工智能和感知功能来进一步改进数据处理方式的问题,李教授认为,在6G时代摄像头将面部特征信息直接发给终端,这减少了数据传输,增强了个人隐私保护,此外每个通信基站的感测功能可以感知移动和静止的物体,能够提高监控能力。李教授感叹这种技术的应用将改变人们对通信技术的认知,其中的进步不可估量。

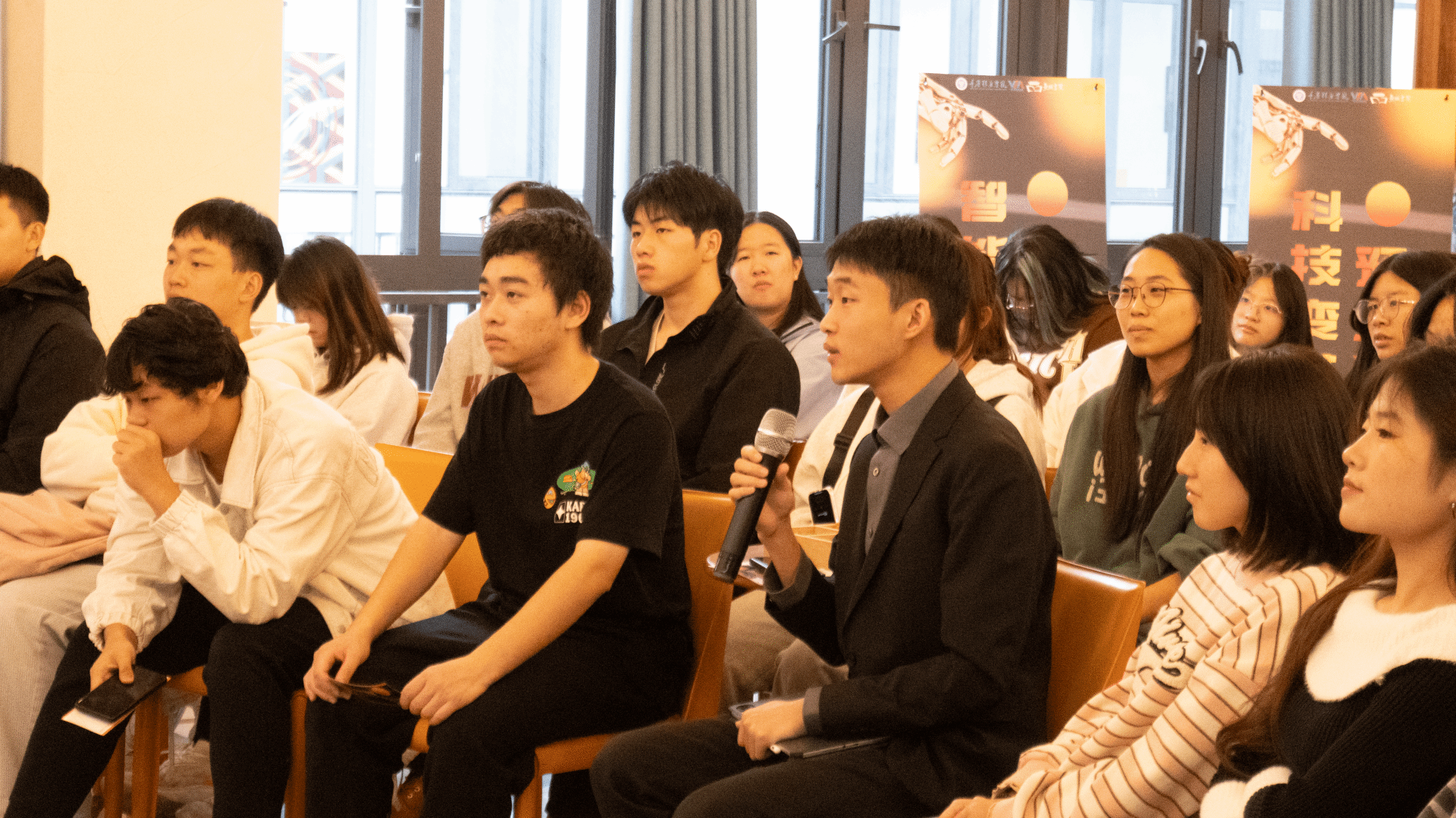

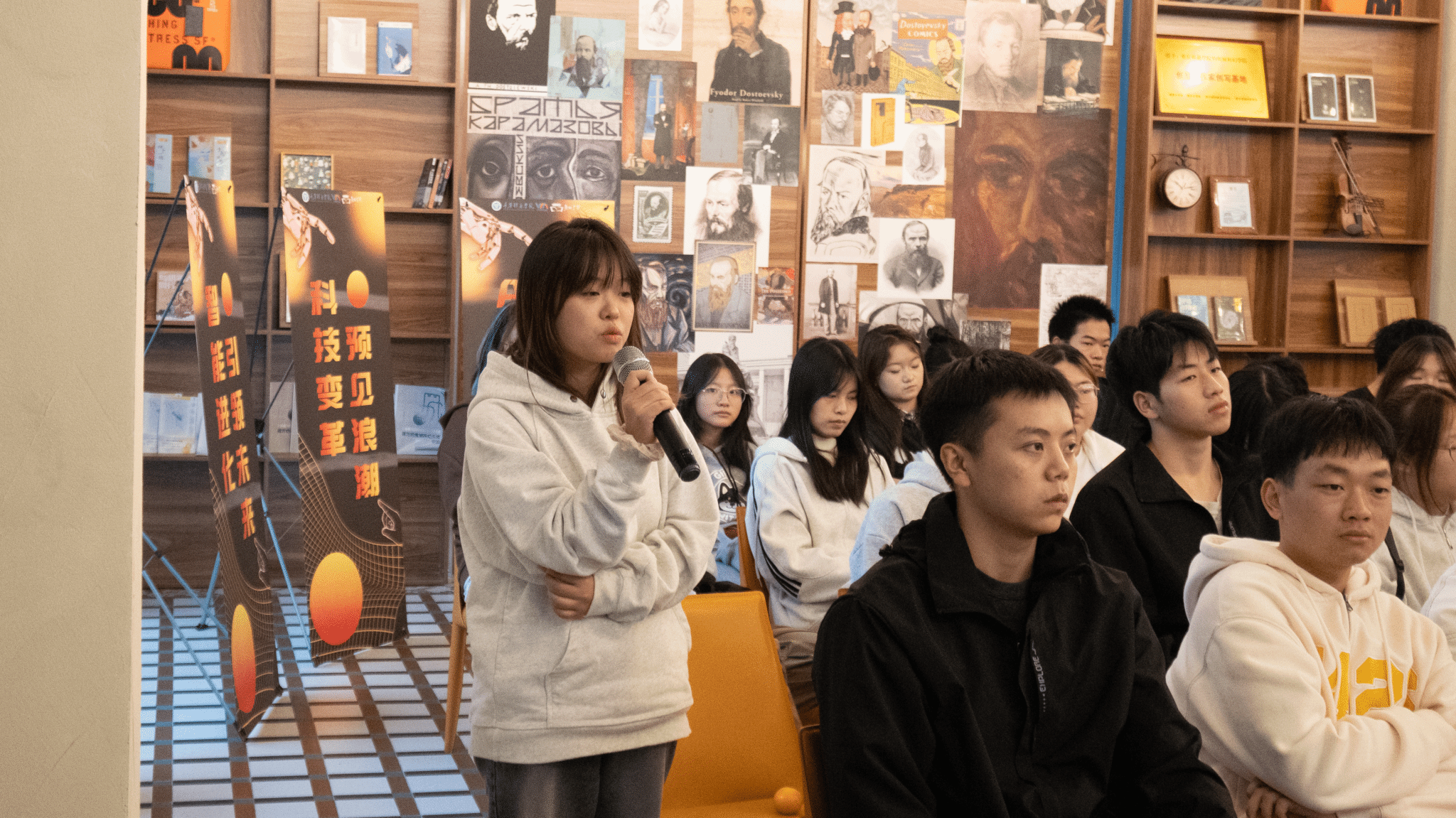

随后,李教授向同学们提问如何区分人工智能和人类智能。来自智能工程学院、鱼城书院的陈奕博同学回答他曾看过科幻电影《流浪地球》中人工智能对于人类的评价:人类的想法机器人永远猜不透。因此认为这种带有情绪化的不确定性是区分人工智能和人类智能的要素。李教授高度赞同该同学的说法,并表示:“完满教育育人模式培养出来的学生在思维形式和表达方式上比传统工科大学的学生更为灵活多元。”紧接着强调了人类思维的不可预测性和复杂性,是目前人工智能难以模仿和理解的。

李教授指出人工智能虽可模拟部分逻辑化的人类行为,但无法触及人类思维的深度和多样性,并总结了三个人类智能与人工智能的区别:第一,同人类智能相比,人工智能需要更高的能源消耗;第二,人类智能的记忆具有遗忘性,而人工智能几乎可以永久保存记忆数据;第三,相较于人工智能的稳定性,人类智能会受到环境态势的影响。李教授还将人脑神经元比作大树,引出未来人工智能将会逐渐类人脑化,到达存算一体化。

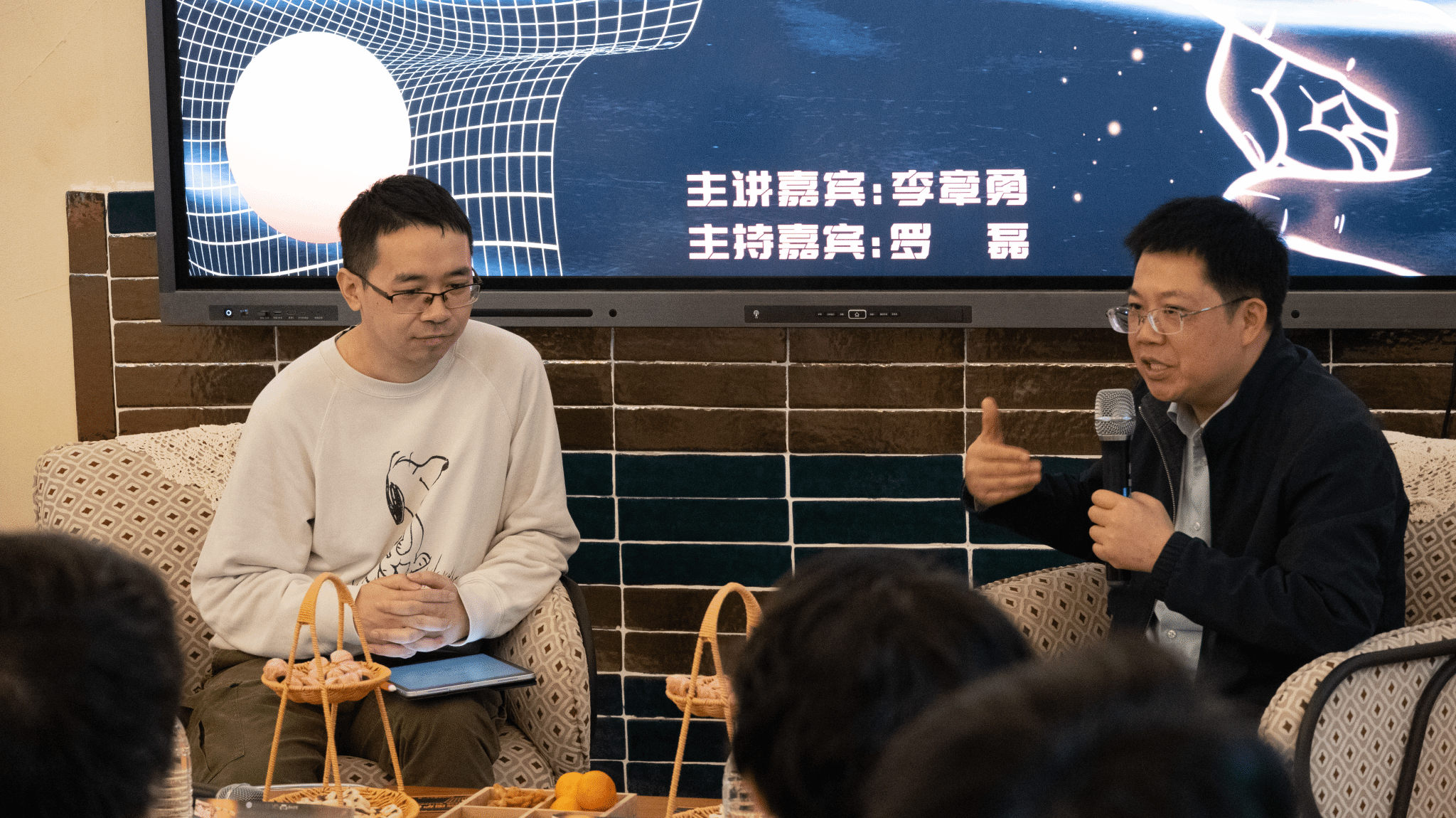

在交流解疑环节,师生对于当前AI在生活中的应用进行深度交流,从人类越来越依赖人工智能的生活现象,引发人类是否会被人工智能取代的问题探讨。李教授启发式地回答现场师生,认为人类永远不会被人工智能取代,未来的人工智能会代替人类从事社会中的部分职业,但它始终只是以提升效率的工具存在。对于现场学生提出“未来人工智能会不会打破伦理,从而伤害人类?”的问题,李教授回答道:“我们可以宏观地看待这个问题,在发展的同时不忘居安思危。人工智能只是帮助人类的行为工具,真正的决策还是由人的意识来主导。”

关于人工智能与人类智能之间的互补性和共生性问题,罗主任认为人工智能的快速发展为人类带来了前所未有的机遇和挑战,我们需要不断探索如何更好地融合人工智能与人类智能,以实现更加智能、高效和可持续的社会发展。

李教授也表示,人工智能与人类智能的融合将成为推动社会进步的重要力量。我们需要继续加强人工智能技术的研发和应用,同时注重培养人类的创新思维和创造力。在这个过程中,教育将发挥至关重要的作用,我们需要通过教育改革和创新,培养更多具备跨学科知识和创新能力的人才,以适应未来社会的需求。同时,我们也需要关注人工智能可能带来的社会伦理和隐私问题,在推动人工智能发展的同时,我们需要建立相应的法律法规和伦理规范,确保人工智能技术的合法、合规和可持续应用。

活动最后,李教授以“打败人类的永远是我们自己”的话语来激励现场学子们,呼吁我们在这个安逸蓬勃的时代环境下仍需扬鞭自奋。

本期书院围炉夜话,两位师长与学生共同在跨学科平台上发散学科思维,思辨人工智能与人类智能的密切关联;在朋辈互助圈层中交流生活习惯,感叹科学技术对于未来人类生活方式的转变引导。共同期许人工智能与人类智能将在未来携手共进,共同创造充满挑战和机遇的新时代!

撰稿:何越、李佳琳

拍摄:胡倚凡

供稿:数理教学部、鱼城书院联合供稿

书院部转稿