在探讨最低工资法的有效性这一复杂议题时,单一学科的视角往往难以提供全面的解答。为了深度培养学生的独立思考能力、批判性思维能力与跨学科认知能力,11月14日晚,通识教学部教师唐钦钦与金融学专业背景的徐逸楠教师在《正义论》课堂上联合开展了一次主题为“最低工资法有效吗?”的跨学科教学活动。

课程设计与目标

在课程开始之前,学生们被分为哲学组与经济学组,并分别提前阅读了相关材料。这样的设计旨在让学生从不同学科的角度出发,深入探讨最低工资法的有效性,形成对问题的全面理解。

课程实施与讨论

课程伊始,哲学小组代表首先发言,他们认为政府制定的最低工资水平旨在保护低收入人群,符合罗尔斯的差别原则,即在与正义的储存原则一致的情况下,适合于最少受惠者的最大利益。因此,他们认为最低工资法的制定是必要的。

经济学小组的代表则从另一个角度出发,他们指出政府制定最低工资的出发点虽好,但实际效果却可能导致失业与歧视,特别是对于未受教育、没有特殊技能的青年人来说,他们可能因此失去工作机会。因此,他们认为最低工资法的制定是无效的。

唐老师随后总结了两个小组的观点,并提出了一个引人深思的问题:“如果你是一个雇员,你认为工资最低应当至少到多少?”这个问题引发了同学们的热烈讨论,他们的回答从三千到八千不等。唐老师接着展示了全国与重庆的最低工资标准,引发了同学们对最低工资标准是否过低的思考。

经济学与哲学的思辨互动

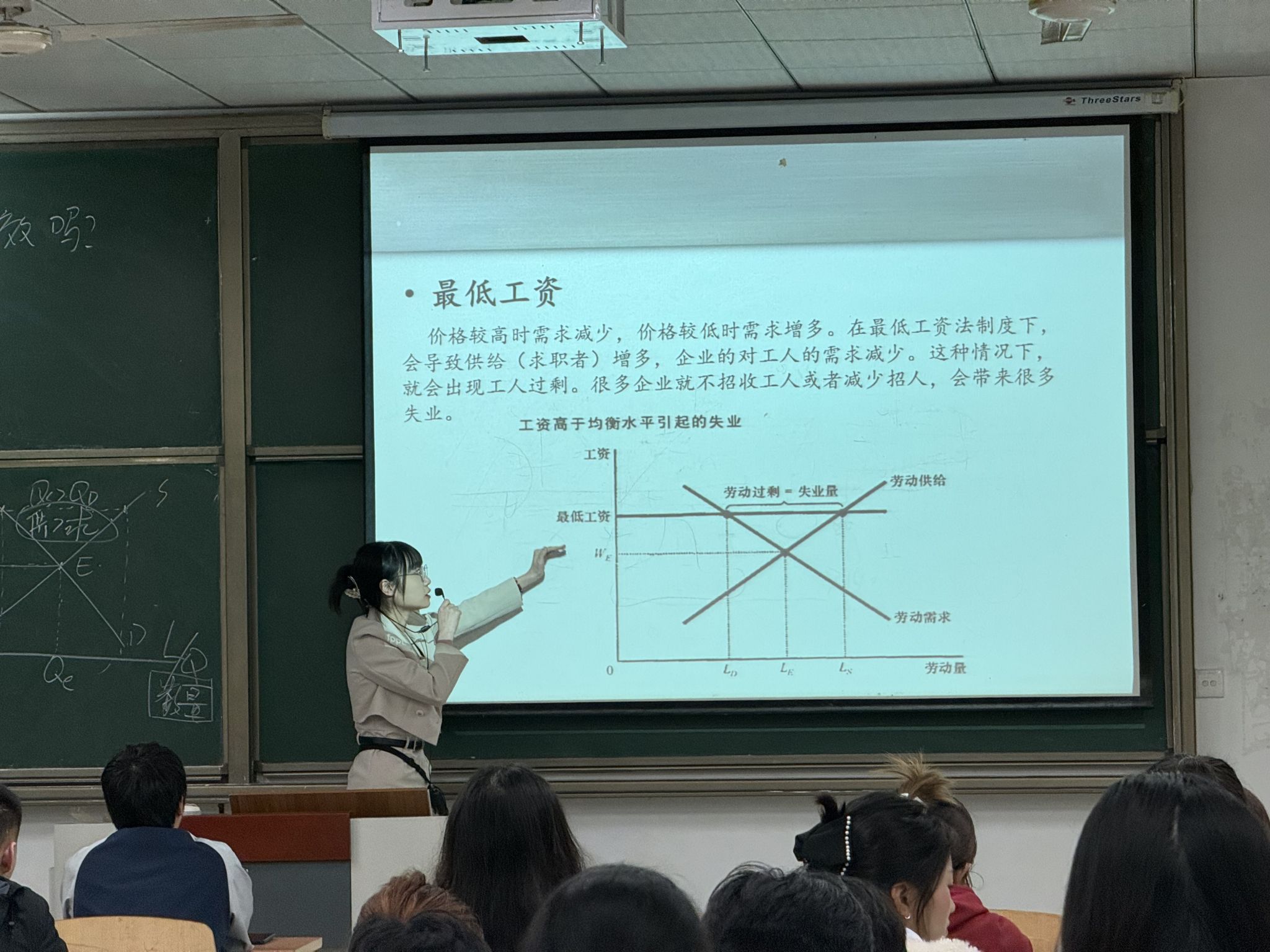

徐老师从经济学的角度出发,通过供需关系图和价格管制的实例,解释了为什么人为提高最低工资可能导致劳动力过剩和失业。她指出,失业的劳动工人并非因为无事可做而过剩,而是因为最低工资水平高于他们的生产力水平而被闲置,从而失去了获得技能和经验的机会。

唐老师则从哲学的角度,特别是罗尔斯的两个正义原则出发,并结合我国司法实践中的实例讲解了最低工资法在实践中的有效运用。她强调,合理的最低工资标准的制定不仅符合差异原则,而且在一定程度上确保了劳动者能够获得满足基本生活需求的最低收入,有助于减少贫困和保障劳动者及其家庭的基本生活。

经济学提供了关于最低工资法对就业市场影响的实证分析,而哲学则提供了关于正义和社会公平的深刻洞见。通过此次课程,学生们不仅能够从经济学和哲学两个学科的视角深入理解最低工资法的复杂性,而且培养了他们在未来解决复杂社会问题时所需的关键技能。

学生感悟

“这次跨学科的双师授课课程让我意识到,作为未来的编导,我们不仅要讲述故事,更要深入理解故事背后的社会和经济问题。通过探讨最低工资法,我学会了如何从不同角度审视社会议题,这对于我未来创作纪录片或剧情片时构建多维度的叙事非常有帮助。我开始思考如何在作品中展现不同利益相关者的观点,以及如何通过故事讲述引发观众对社会正义和经济政策的深入思考。”

——2023级广播电视编导张宏

“在这次课程中,我被经济学和哲学的对话深深吸引。作为编导专业的学生,我通常关注的是视觉和叙事的技巧,但这次课程让我认识到,深入理解一个议题的复杂性对于创作出有深度的作品至关重要。我开始思考如何在我的作品中融入这些跨学科的视角,让观众在享受故事的同时,也能体会到政策背后的经济和道德考量。这种跨学科的学习经历极大地拓宽了我的创作视野。”

——2023级广播电视编导罗芸菲

撰稿:唐钦钦

摄图:唐钦钦、徐逸楠

(通识教学部供稿)